只要轻点触控屏,搭载智能模块的农业植保无人机就能完成田间扫描,实时生成一张施肥“处方”,让麦田吃上“营养餐”;

一台自带视觉识别系统的智能采摘机器人精准判断,锁定目标后,果断“出手”,一颗颗油茶果被批量完整摘下,收入囊中;

碧螺春拿铁、碧螺春冰淇淋、24小时售卖“吓煞人香”碧螺春数智茶机器人,一批以碧螺春为核心的创意衍生品惊艳亮相,引领一场舌尖上的革命……

一座姑苏城,半部江南诗。2025苏州科技强农大会现场闪现的一个个镜头正是苏州科技强农的生动剪影。如今,在水乡姑苏,科技创新正掀起从起垄到餐桌的全链条革命,从“田间”到“云端”的链接和变化,让“智造之城”与“鱼米之乡”相得益彰,传统农业和现代科技交相辉映。

潮从创新涌,千帆向“新”行。“十四五”时期,苏州坚持以科技创新引领现代农业高质量发展,农业科技创新发展水平不断提升。目前,苏州全市农业科技进步贡献率达74.6%,位居全省首位,高全国11.6个百分点,为农业农村现代化建设提供了有力支撑。

面对加快推进乡村全面振兴、建设农业强国的时代考题,以苏州为代表的特大城市、东部沿海城市究竟如何谋在先、走在前,如何在以科技强农助推农业农村现代化上作表率、立标杆?近日,记者走进苏州,探寻科创森林根深叶茂的密码。

“一号工程”:以科技之钥破解发展之问

“咔嚓”两声,补贴到账!在金色的麦浪间,农民举起手机,镜头扫过连绵田野,一场农业革命正在“作物云”平台悄然发生……

依托中科禾信遥感科技(苏州)有限公司开发的“作物云”管理平台,农户只要上传两张照片,惠农补贴就可以“直达快享”。不仅如此,该公司研发的基于DeepSeek的稻麦精细生产管理大模型,能实时回答每个地块每种作物的生长情况,方便精准管理。

一朵“作物云”长出“智慧麦”。大数据腾“云”驾“物”的数字革命背后,是苏州以科技创新推动农业农村现代化的战略部署。

“建设农业强国,利器在科技”。今年两会期间,习近平总书记在参加江苏代表团审议时强调:“江苏要把握好挑大梁的着力点,在推动科技创新和产业创新融合上打头阵。”习近平总书记的殷殷嘱托,是对江苏的肯定和期待,更为如何挑起大梁、挑好大梁,指明了发力方向。

苏州重农传统源远流长,素有“苏湖熟,天下足”的美誉,改革开放以来走出了“工强农也强”的协调发展道路。苏州实际服务人口规模约1600万人,要维持经济社会安全有序运转,粮食安全来不得半点松懈。然而,不容忽视的客观情况是,苏州物产丰饶但人均耕地面积小,农业功能多元化但农业规模不大。如何在新时代扛稳保障粮食等重要农产品稳定安全供给重任?如何高水平率先基本实现农业农村现代化?

入之愈深,其进愈难。苏州面临的难题不少、提升的难度不小。以科技为支点,激活农业全要素,全面提升土地产出率、劳动生产率和农业资源利用效率,走出一条独具特色的科技强农之路是必然选择。

科教发达、制造业强大,奠定了良好的产业基础;毗邻上海都市圈,提供了巨大的市场需求,可以说,苏州推进科技强农,恰逢其时,大有可为。

举网以纲,千目皆张。今年江苏省委一号文件把“强化农业科技支撑”专章部署,将农业科技创新工作摆到更高位置,提出更高要求。“市委将科技强农作为今年及今后一个时期‘三农’领域牵引性、撬动性的‘一号工程’来抓,就是要对标世界一流,把科技打造成苏州农业新的强有力的引擎,聚力建设具有全国影响力的智慧农业、绿色农业、农业科技创新企业孵化、农业科技创新人才引育、农业科技创新成果集成转化转移的高地。”江苏省委常委、苏州市委书记刘小涛发出在农业科技赛道奋力争先领跑的冲锋号。

作为苏州近年来少有的围绕农业的高规格会议,苏州科技强农大会发布《苏州市科技强农行动计划(2025—2027年)》,制定了最近三年苏州科技强农工作的任务书、路线图。创新提出科技强农水平指数体系,旨在对标国际先进水平,精准评估科技强农发展水平,并通过过程追踪指导实践。“该指标发布标志着苏州在科技强农领域迈出了从‘实践探索’到‘标准引领’的关键一步。”苏州市委农办主任、市农业农村局局长宁春生说。

事实上,写好科技强农这篇大文章,苏州早已运筹帷幄多时。近年来,苏州先后实施两轮率先基本实现农业农村现代化三年行动计划。一方面深化与中国农业科学院、中国水产科学研究院等大院大所的合作,建强苏州农业科创联盟。另一方面,量身定制“新农人”扶持政策,向生物制造工程师等发出“英雄帖”,为“土专家”“田秀才”等加持助力。此外,还成立苏州市金融服务乡村振兴合作联盟,注入金融活水。“十四五”以来,市级以上科技资金支持农业项目近400项、支持经费超1.3亿元。

汇聚政策、资金、人才等要素资源,苏州向新求新、活力奔涌。这座千年“鱼米之乡”,如今正用科技打造现代农业新标杆。

激活“芯”动力。苏州拉索生物芯片科技有限公司突破国产固相芯片点制“卡脖子”技术,形成一体化固相基因芯片解决方案;华冠园创园艺科技有限公司培育“天狼月季”系列自主品种450余种,“让世界开满天狼月季”的愿景正加速实现。全市累计育成农作物新品种超百个。

“粮田”变“良田”。目前,全市永久基本农田面积167.56万亩,其中建成高标准农田近125万亩,耕地质量实现全域常态化动态监测。

不仅如此,动物生物医药产业优势突出、装备智慧设施“三化赋能”。安佑集团创新推出七彩奶豆饲料产品,直击仔猪断奶应激反应这一痛点,备受市场青睐。以久富农业机械有限公司为代表的智慧农场,实现水稻耕种管收全覆盖。目前,全市数字农业农村发展水平超74%,建成省级数字农业农村基地22个,数量连续4年全省第一。

双链共舞:以融合之力赋能产业增值

走进微康益生菌(苏州)股份有限公司,一面密密麻麻的专利墙引人注目。“这只是其中一部分专利,我们目前有授权专利179件,其中发明专利占比97%。”公司农用功能益生菌板块首席科学家蔡凯言语中透露着自豪。

长期以来,益生菌菌种原料一直被国际垄断。微康益生菌与江南大学深化合作,经过十多年技术创新积累,突破核心技术壁垒,实现国产替代。如今,微康益生菌产品出口至全球80多个国家和地区。

“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。”当前,百年未有之大变局加速演进,只有把关键核心技术掌握在自己手中,才能从根本上保障国家安全。

“我们今年出台多项资金与政策支持政策,比如,对新选育的农业作物品种给予奖励,对高端农机装备研制等方面提供资金支持,这无疑将推动更多技术突破落地,提升农业科技的自主创新能力。”宁春生说。瞄准前沿需求,聚焦区域性、特色性的产业科技问题,重点项目“揭榜挂帅”、集中攻关,优质种业、高端农机、农业工厂、生物智造等方面一系列核心技术成果破土而出,夯实创新底盘。

原始创新拔节生长,企业创新铺天盖地。

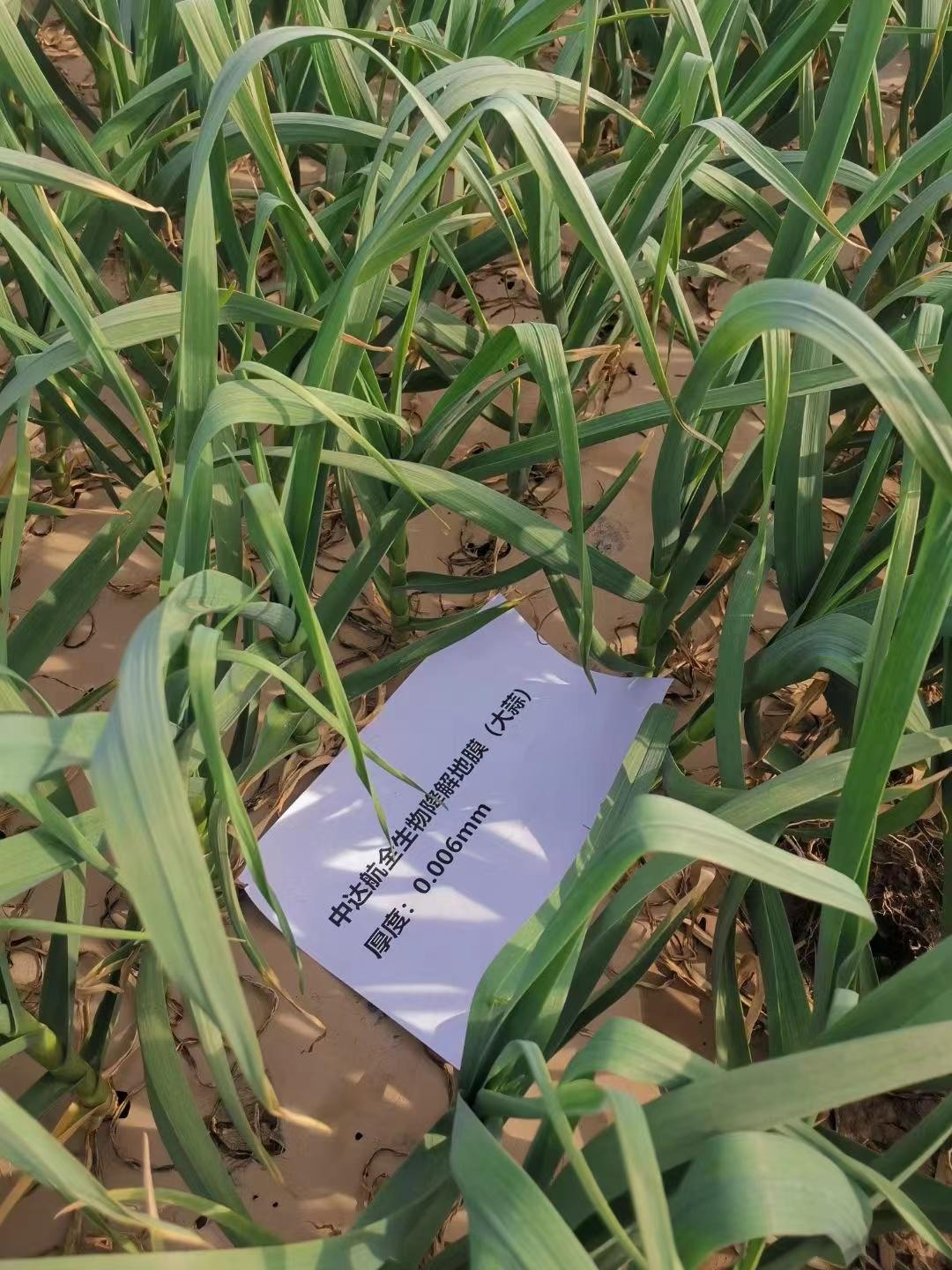

从不能种到能种,从低产到高产,从只一季到四季收,地膜对我国农业发展功不可没。但庞大的使用量也不断放大着“白色污染”,成为制约农业绿色发展的瓶颈。

产业出题,企业答题。在中达航科技有限公司,白、黑、灰等不同颜色的地膜摆放井然有序。“我们研发出全生物降解地膜可实现超过98%降解。该款地膜还可根据地理环境及作物生长周期需求,在生产时提前设定降解时间。”公司总经理蒋震国介绍,我们先后在玉米、大蒜等多种作物上开展试验,结果显示,在完全降解的基础上,可取得与使用聚乙烯膜相当或5%~30%以上的增产。

强主体,塑筋骨。企业是提升农业“含科量”的重要主体,苏州紧紧围绕产业链开展科技招商,分层分类加强企业培育。积极引导农业企业持续进行技术开发与成果转化,获取核心自主知识产权。鼓励农业企业、合作社等组建产业化联合体,推动技术共享与协同创新。截至目前,拥有全国农业500强企业4家,农业产业化国家重点龙头企业9家;累计培育省农业科技型企业84家、涉农领域高新技术企业98家、专精特新“小巨人”及中小企业11家,创新沃土生发“产业新枝”。

指向创新链产业链深度融合,一批科创平台正起峰峦。

今年2月,从常熟国家农业科技园区传来喜讯——园区正式获得优质糯玉米新品种“虞璘糯308”的品种权,标志着常熟在高端糯玉米选育领域取得了重要突破。

一粒种子如何从实验室走向田间地头?常熟国家农业科技园区充分发挥平台资源优势,穿珠成链打通堵点,推进产学研深度融合。积极与知名种业公司合作,通过家庭农场、个体种植户、玉米深加工企业等多渠道开展适应性推广,预计“虞璘糯308”将在未来几年内迅速占据市场,成为农民增收新引擎。

“当前全球农业正经历‘绿色革命’与‘数字革命’的双重浪潮,加快推进农业农村现代化,必须始终以协同创新破局,以平台聚合势能,写好‘同题共答’大文章。”宁春生说。

向“新”发力、朝“质”登攀,科创平台如泉涌地。前不久,苏州科技强农大会上一批农业科创平台、重大项目协议签约,成为科技创新矩阵的“重要拼图”。此外,苏州加强与大院大所合作,布局打造专业实验室、研究院、育种试验基地等科创平台,建设公共技术服务中心、科技创新企业孵化基地,打通科技成果由“书架”到“货架”的转换通道。目前,全市现有国家级农业科技示范园区1个、省级农业科技示范园区7个,省级以上农业星创天地22家,国家农业产业体系试验站3家。

从“书架”到“货架”,只是第一步。科技赋能产品增值打通进阶之路。

一半烟雨江南,一半现代简约。在常熟市的西北角,坐落着面朝虞山、背靠望虞河的莫凡庄园。“三山半落青天外,一水中分白鹭洲”的绝美景色让人仿佛走进世外桃源。作为恒洋澳龙集团旗下的农文旅标杆,庄园以自育品种澳洲淡水龙虾为核心,打造“鲜”味王国,撬动澳洲淡水龙虾全产业链变革。

从一只龙虾到网红打卡点,三产融合蝶变的背后,是苏州深耕产业创新,以农业全产业链科技赋能行动为抓手,强链补链延链,打造产业新舰队的雄心韬略。

一颗鸡蛋,如何吃干榨尽?欧福蛋业股份有限公司开创蛋清蛋白分离领域加工新技术,推出欧福蛋白质饮品,一经问世就成为健身人士的新宠。“我们用科技重新定义蛋白补充方式,让每一枚鸡蛋释放最大营养潜能。从基础的蛋制品加工向精深加工延伸,以构建高附加值的产品线来满足市场多样化的需求。目前,公司年产值超10亿元。”公司董事长秘书叶林说。

创新链产业链双链共舞,科技创新“供给侧”与强农富民“需求侧”精准对接,苏州统筹资源,协同发力,不断攀登科技成果转化新高地,实现从0到1、从1到100的创新迭代、产业升级。

三维发力:以机制创新引领未来农业

土沃地丰,江南福地。常熟市义虞路苏州书农科技有限公司实验室里,研究团队正在为农业AI机器人新技术的爆发积蓄着力量。

“发展未来农业,需要颠覆性技术的破局。我们将加快农业领域机器人技术融合应用,推动农业产业细分赛道落地产业化,以AI技术赋能现代农业。”公司总经理万义才说。

当前,新一轮科技革命和产业革命的浪潮席卷而来,苏州农业如何乘势而上,保持领先?如何让越来越多的科技成果“活”起来?答案是“机制创新”。

依靠改革创新生产要素配置方式,让各类先进优质生产要素向发展农业新质生产力顺畅流动,已成为苏州的共识。

目标已经明晰:未来三年,苏州将重点实施种业和耕地保护提升、高端农机装备转型升级、现代设施智慧农业引领等八大行动,力争到2027年,农业科技进步贡献率达78%以上,主要粮食作物耕种收综合机械化率超99%,特色农业机械化水平超86%,农业领域高新技术企业超130家,农业科研投入占地区农业生产总值比重达1%以上。

短期目标之外,苏州还对2030年提出展望:初步建设成为具有全国影响力的智慧农业、绿色农业、农业科技创新企业孵化、农业科技创新人才引育、农业科技创新成果集成转化转移的高地。

路径明,举措实。面向未来,苏州正精心落子,弈活发展棋局——

用活“工具箱”。统筹创新资源要素配置,构建梯次分明、分工协作、适度竞争的农业科技创新体系。依托苏州市农业科技创新联盟,构建政产学研金协同创新体系。与国内外、长三角地区顶尖涉农科研院校、龙头企业联合打造农业新型研发机构等高质量平台体系。到2027年,计划累计建成一体化农创孵化中心10个。

修好“灌溉渠”。建立规模达20亿元的农业产业科创基金,强化用地等要素保障。拿出百万元补贴,支持农业大模型建设。支持关键核心技术攻关,重点项目实施“揭榜挂帅”,单项最高给予200万元经费。对于金融机构为农业科技企业提供科技信贷所产生的损失,给予最高1000万元风险补偿,对科技保险创新险种产生的损失,给予最高500万元补偿。

栽下“梧桐树”。建立顶尖稀缺农业科创人才定向招引机制,造就更多创新型、复合型和应用型人才。聚焦引进年轻科技人才和团队,重点招引具有国外知名种业、农机企业工作经验的年轻人和团队来苏创业。推进科技型现代“新农人”培育,对在科技强农领域作出突出贡献人员予以重点支持。实施乡村创客“十百千万”培育工程,到2027年,全市累计培育具有引领性的乡村创客10名、创客团队100个和有代表性的新秀创客1000名,每年培训乡村创客1万人次。

走在太仓市城厢镇东林村的田边,一个个白色“大圆包”格外引人注目,这是村里已经打捆好的秸秆包。“庄稼收割完后,秸秆被打捆、包膜,送到饲料厂里做成饲料,湖羊吃完饲料后产生的粪便被收集起来发酵堆肥,最后重新回到田里。”说起村里的现代循环农业,村党委书记苏齐芳不无自豪。未来,东林村将加速布局31个现代生态循环农业重点项目建设,一条向“新”而行、向“绿”而兴的强农之路,在东林村愈发清晰而宽广。

“抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来。”这场发生在姑苏大地的科技变革,正在重新定义中国现代农业的未来。当科技的种子深深扎根土地,当数据滋养每一个环节,农业的现代化转型终将在水乡姑苏的实践中,绽放出最生动的注脚。